大震災にも負けなかった田園都市

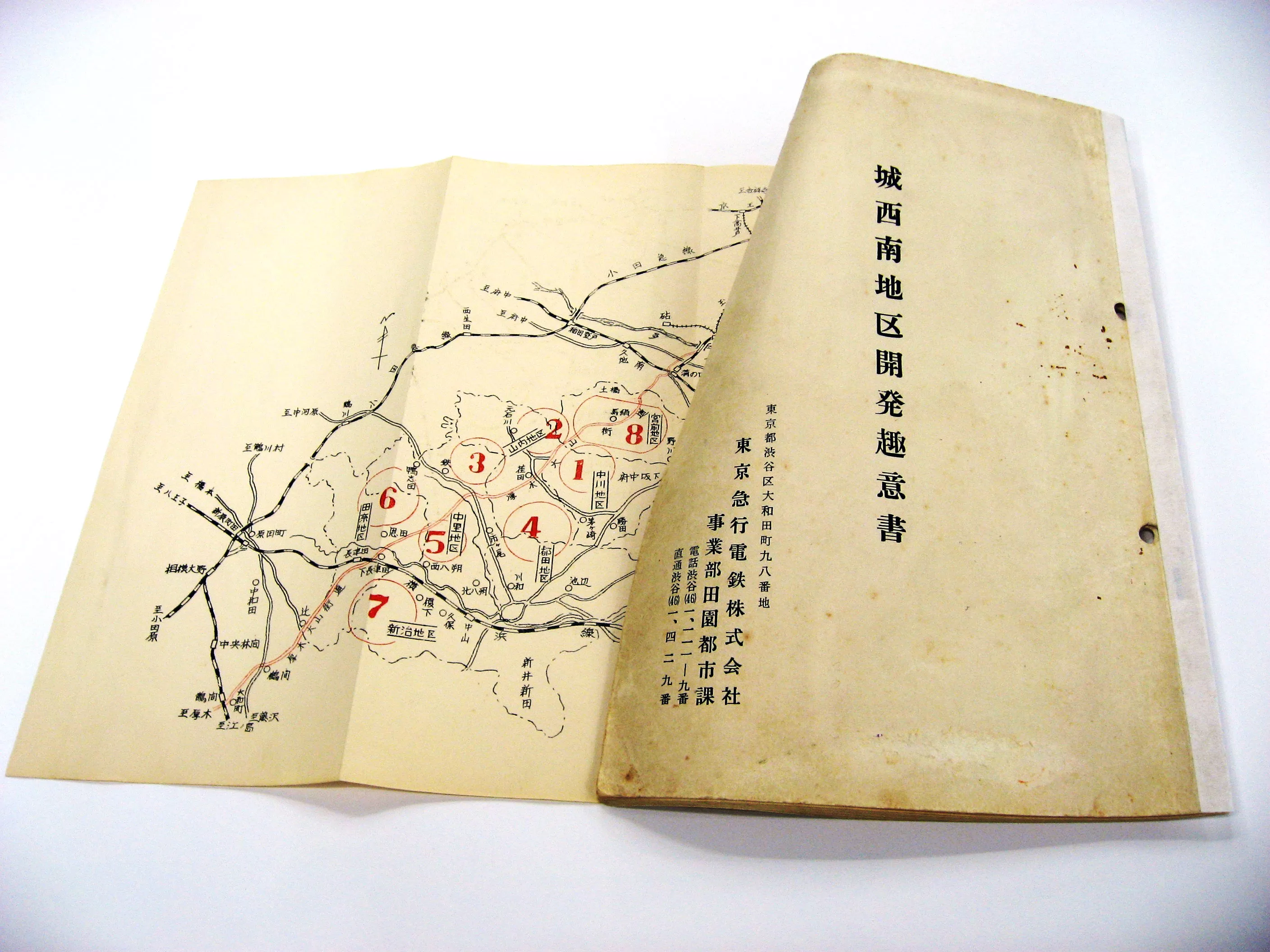

慶太が指揮する鉄道敷設と宅地造成は順調に進み、1923(大正12)年3月には、目黒線の目黒~丸子間が開通、現在の田園調布付近にあたる多摩川台地区の一部を宅地として売り出した。戦後恐慌が尾を引く不況下にもかかわらず、売れ行きは非常に好調だった。

その年の9月、関東大震災が発生。東京中心部は壊滅的な打撃を受けた。それに対して、多摩川台地区の分譲地は比較的被害が少なかった。この実績から、「事務所は東京に、住宅は郊外に」という機運が生じ、住宅地としての郊外人気が高まった。

この人気は、その後の郊外の私鉄の発展も促していくこととなる。